Кто украл у Москвы репутацию?

С виду красивая, сверкающая и благоухающая российская столица, тем не менее, оказалась худшим мегаполисом в мире, набрав в репутационном рейтинге наименьшие баллы по всем пунктам

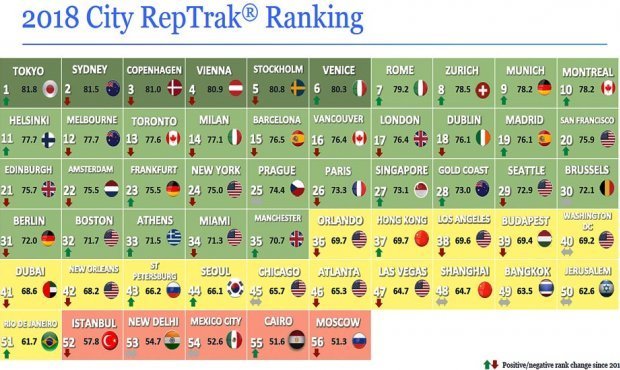

Москва заняла последнее, 56-е место в репутационном рейтинге городов мира, составленном международной консалтинговой компанией Reputation Institute на основе анализа 12 тыс. других исследований и опросов, проведенных в странах «Большой восьмерки» (G8).

Столица России набрала только 51,3 балла по методике Reputation Institute и уступила столицам не только высокоразвитых стран, но и тех государств, которые принято считать «третьим миром» – Каиру, Мехико, Нью-Дели и Стамбулу.

В основу рейтинга легли три базовых критерия: эффективное управление, развитая экономика и привлекательная окружающая среда в широком смысле этого понятия. Высокие баллы в каждом из критериев как раз и составляли ту сумму баллов, по которым тот или иной мегаполис получал свою нынешнюю репутацию и место в рейтинге.

При этом «эффективное и уважаемое» правительство для города имеет решающее значение, так как именно те, кто им управляет, отвечают за создание привлекательной городской среды – ключевого аспекта, влияющего на репутацию. Тот факт, что меньше половины жителей Москвы (44%) положительно оценивают деятельность ее мэра Сергея Собянина, едва ли могло дать нашей столице дополнительные баллы в борьбе за более высокие позиции в рейтинге.

Привлекательность городской среды, в свою очередь, также комплексное понятие, основанное не только на высоких оценках красоты и благоустроенности города, но и на высоком уровне безопасности для жителей и туристов. Другими словами, эффектность – это не обязательно эффективность.

Андрей Стась, директор Института территориального маркетинга и брендинга, дал нашей газете комментарий, который в какой-то мере заставляет относится к данному рейтингу неоднозначно.

«Представленный репутационный рейтинг городов, в котором Москва оказалась на последнем месте, обладает рядом типичных для подобных рейтингов особенностей, – пояснил Стась. – Первая – не до конца прозрачная методика. Это общая проблема, которая снижает доверие к итоговому результату большинства таких исследований. Вторая – унифицированность. Несмотря на глобализацию и сближение стандартов, многие неколичественные параметры оцениваются представителями культур по-разному…»

Здесь наш собеседник имел в виду, что, комфортная среда, очевидно, значит не одно и то же для жителя Юго-Восточной Азии, Северной Европы, Латинской Америки и Восточной Африки.

«Третья особенность – продолжил Андрей Стась, – сомнение в том, что оценки экспертов или респондентов основаны на достаточном знании проблемы. К примеру, насколько будет обоснованной оценка эффективности правительства Москвы стокгольмцем и, наоборот, правительства Стокгольма – москвичем?».

Да, спору нет – жителю другой страны тяжело дать объективную оценку Москве, и в своем рейтинге его авторы скорее всего имеют в виду общий информационный фон – но москвичам то это сделать ничего не мешает и они то как раз понимаем почему Москва не в топе, а, извините, в «попе» рейтинга…

Давайте посмотрим на эти «почему»…

Эффект неэффективности

Эффективное управление – один из пунктов, по которому города набирали баллы. Но какие бы планки не задавали себе власти того или иного мегаполиса или страны в целом, одной из главных задач государства всегда является социальная защита граждан.

У Москвы всегда было много денег, и уровень социальных гарантий в столице всегда был на порядок выше, чем в других российских городах. Однако, за последние годы ситуация стала меняться. И это при том, что Москва год из года становится все богаче.

Всю статистику можно легко найти в открытом доступе – при Лужкове расходная часть города была триллион, на сегодня – 2,3 трн. руб. Казалось бы, на благие социальные нужды тоже траты должны стать больше. Отнюдь. Наоборот – эта часть затрат московского правительства становится все меньше.

Если в 2014-м расходы бюджета на здравоохранение и образование составляли 30%, 2017,18 и 19 годы – уже 22%. Все меньше денег остается на строительство школ и детсадов. Во многих школах на окраинах Москвы сегодня по 10 первых классов – и перспектив на улучшение никаких. В общем, людей становится все больше, а социалка, как минимум, топчется на месте.

В здравоохранении в столице вообще идет прямое сокращение расходов. 2014 г. – расход на медицину составил 216 млрд. руб, в 2017-м – 177 млрд, 2018-19 – 184-186 млрд.

Интересный вопрос – куда же идут деньги, которые Собянин забрал у московских учителей и врачей? Ответить на него несложно, если посмотреть, куда вбухиваются в последние годы самые большие бюджетные средства. Это в основном пресловутое благоустройство. Только в 2017 г. – это 244 млрд. руб., что на 37% больше, чем на все столичное здравоохранение.

Вот спрашивается, зачем столько тратить на бордюр, плитку и перекопку улиц? Ответ вообще на поверхности – коррумпированным чиновникам сложно положить в карман деньги, выделенные на зарплату учителей и врачей, зато «комуниздить» деньги из проектов благоустройства гораздо проще.

Не сложней, чем в ЖКХ, система которого по признанию муниципального депутата Ильи Яшина, укомплектована некомпетентными кадрами, коррумпирована и давно захвачена криминалом.

Зам Собянина по ЖКХ Петр Бирюков держится за свое кресло еще с лужковских времен. Именно он при поддержке Собянина создал в жилищном хозяйстве агрессивную монополию на рынке труда, которая называется ГБУ «Жилищник». Итог: бесконечное повышение тарифов при расцвете коррупции, порой лежащей на самой поверхности.

Например, прошлой зимой стало известно, что дворникам «Жилищника» систематически занижают зарплаты. Бирюков публично клялся, что зарплата людей с лопатой и метлой – не менее 45 тыс. в месяц. Однако, при расследовании общественников стало известно, что их реальная зарплата в полтора-два раза меньше. То бишь, не менее половины зарплаты каждого московского дворника оседает в карманах чиновников. Колоссальные суммы. Из этой же «оперы» и другая криминальная схема: систематическое оформление в «Жилищник» мертвых душ – друзей и родственников, получающих зарплаты, но фактически не работающих. И это при тотальной нехватке рабочих рук – особенно в зимний период.

Еще один яркий эпизод в карьере Собянина-Бирюкова – замена бордюров. За последние годы Москва закупила бордюров на миллиарды по двукратно завышенным ценам, которые утекают из бюджета аффилированным фирмам.

За время правления Собянина и К мощный удар был нанесен и по столичному рынку недвижимости. Собянин даже не сдвинул с места решение жилищного вопроса для обычных москвичей. В 2010-м средняя обеспеченность жильем составляла 18,7 кв., в 2018-м – 19,1 кв. на человека. Увеличение на полквадрата за 10 лет – это что ли предмет гордости градоначальника? При этом темпы строительства очень бурные, а рост цен на жилье намного опережает среднюю обеспеченность москвича желанными «квадратами».

Вся суть в том, что строится много элитного жилья, недоступного простым горожанам. Средняя стоимость жилья в Москве – 190 тыс. кВ, по России – 60 тыс. При этом простых людей по программе реновации запихивают в плотно застроенные высотки без всякой инфраструктуры вокруг. Олигархи получают дополнительную прибыль, а очереди в детские сады становятся еще длиннее.

Кому еще непонятно, почему Москва набрала минимум баллов в рейтинге по критерию «эффективное управление»? Но и это еще не все.

Экономика крайностей

Развитая экономика – еще один пункт, по которому оценивались мировые мегаполисы. Отчасти Москва здесь может дать любому фору. С одной стороны в российской столице при полной поддержке властей до небес вырос бизнес крупных игроков. Но одновременно был нанесен жестокий удар по малому бизнесу.

Число палаток, киосков снизилось на 40-75%, А число супермаркетов выросло на 35%. Большие торговые сети при помощи чиновников просто избавились от мелких конкурентов. А москвичи лишились возможности покупать продукты по доступным ценам где-либо, кроме больших супермаркетов.

Да, в свое время зачастую хаотично расположенные торговые точки явно Москву не красили – однако, при желании порядок навести было можно. Но вместо этого киоски и палатки, зачастую принадлежащие мелким частным предпринимателям официально их оформившим, пустили под ковш.

То же самое было и с павильонами в метро. Сколько было заявлений, что их в столичной подземке не будет… Сказано – сделано. Убрали. Но прошло совсем немного времени и на месте разгромленных павильонов появились новые.

В чем разница – спросите вы? И снова ответ на поверхности. Раньше торговые точки принадлежали чужим коммерсантам, теперь – своим.

Та же история и в других сферах бизнеса – в строительстве, транспорте, благоустройстве, сфере услуг и т.д.

Или как сказал урбанист, исполнительный директор фонда содействия развитию городов «Городские проекты» Петр Иванов: «Для бизнеса не важно – какие у вас тротуары». Наверное, действительно важней – куда эти тротуары ведут».

Видимо, так же посчитали и составители рейтинга мегаполисов – и надо полагать, московские тротуары их не привели никуда. Отсюда – очередные крайне низкие баллы.

Среда – да не та

В том же рейтинге мегаполисы оценивались и по наличию окружающей среды в широком понимании этого смысла. Вот тут то Собянин и К развернулись по полной и постарались, чтобы не прыгнуть выше последнего места в рейтинге.

Например, удар по историческому наследию похож на жесточайший нокаут. После прихода к власти в 2010 году Собянин подписал множество распоряжений о сносе исторических зданий. За 8 лет уничтожены более 100 памятников архитектуры, включая те, что находились под защитой ЮНЭСКО.

У Собянина и его команды иная мотивация – он отстаивал и продолжает отстаивать интересы крупных строительных компаний, которые плотно строят в центре элитное жилье.

Как написал еще один пользователь в соцсетях: «Яркая китайская обертка, которая отравляет все живое вокруг. Вот так выглядит город при его сегодняшнем руководстве».

Помимо этого вырубаются старые парки и скверы, в которых москвичи не просто любили отдыхать, но и которые хоть как-то уберегали столицу от экологического бедствия. Причем, делается все зачастую без обсуждения с народом и в тихую.

Думаете, когда Собянин варварски уничтожил очередной природный комплекс Москвы – сквер «Энтузиаст» на Шоссе Энтузиастов в районе Соколина гора, на «Активном гражданине» проводился опрос жителей? Ничего подобного! Сквер просто огородили и молчком за пару дней спилили все деревья (возраст которым по 40 лет).

Мэрия не просто уничтожает природные территории, «Кусково», Парк Дружбы, «Дубки», вызывая недовольство целых районов. Чиновники столицы бросают против жителей полицию и ЧОП, будто специально пытаясь подтолкнуть их к сотрудничеству с радикальной оппозицией.

А те, когда им дали волю, только рады стараться. Защитников зеленых насаждений избивали в Парке Дружбы, где избитые люди обращались за помощью в травмпункт, а одна женщина даже попала в больницу.

Так было и в «Дубках», где помимо избиений охранники даже сбили на машине одного из протестующих, а потом еще и пытались подать против него иск за поврежденный автомобиль.

Так было и на улице Лодочной в парке, идущем вдоль Химкинского водохранилища, где в ходе протестов полиция не только наблюдала за избиением чоповцами людей, но и активно последним в этом помогала. И таких эпизодов много.

Москва – крупнейший мегаполис страны, похожий на огромный муравейник. Но помимо типичных для любой столицы мира проблем, связанных с перенаселением, сегодня Москва еще и город с крайне неважной экологической ситуацией.

Причин тому немало. Здесь и вредные выхлопы из автомобилей – на тысячу москвичей приходится больше четырех сотен транспортных средств. Здесь бытовые и промышленные отходы – в год жители столицы выбрасывают 2,5 млн тонн мусора, вывоз и утилизация которого уже сегодня стали более чем очень серьезной проблемой. Полигоны ТБО в Московской области перегружены – а социально-политическая ситуация вокруг подмосковных свалок накалена до предела.

Здесь и загрязнение воды, и почвы, которые сегодня находятся в критическом состоянии. На это влияют те же выбросы автомобильных выхлопов, множество бытовых отходов и свалок по городу, промышленные выбросы и сбросы отходов в столичные водоемы. Предприятия, теплостанции, канализационные системы и бытовые стоки образуют настоящую реку отходов, с которой не может справиться устаревшая технология очистки.

Хотя политика выноса заводских и производственных предприятий за границы столицы в область ведется не первый год, все равно вредных выбросов по-прежнему много, а очистительных мероприятий все так же не хватает.

И вот здесь в очистке города от загрязнения большую роль могли сыграть старые парки и скверы, которые почему-то стали для правительства Собянина настоящим исчадием зла, которое надо вырубать под корень. В прямом смысле слова.

На смену уютным «зеленым легким» города приходят закатанные среди плитки клумбы, многие из которых сами до конца сезона не доживают – что уж говорить о спасении горожан?

Кстати, столичные власти постоянно ведь кивают на загруженность города автомобилями – и всячески пытаются их выжить, как минимум, с центра. Но почему хотя бы для частичной разгрузки автомагистралей в мегаполиса не использовать речной транспорт? Сегодня водные каналы столицы используются только для грузовых перевозок и туристических экскурсий. А ведь общественный речной транспорт мог бы взять на себя приличное количество пассажиров, хотя бы в период навигации, а это почти восемь месяцев в году. В общем-то, это проблема, не только экологическая – но касающаяся как раз первого пункта рейтинга: эффективного руководства.

Как видим, все эти критерии между собой тесно переплетены, одно цепляется за другое и когда не решается что-то одно, стоит на месте… все. Потому Москва и замыкает рейтинг. И виной этому не жители столицы – а те ребята, которые в Москву приехали с разных концов страны, чтобы ею… управлять.

P.S. Илья Яшкин, глава округа Красносельский, об итогах работы Собянина высказался лучше любого рейтинга. Мэрия тратит огромные деньги, чтобы сформировать положительный образ градоначальника. Однако, за гламурной оболочкой скрывается огромный вред, который Собянин причинил Москве за 8 лет своего правления. И речь идет не об ошибках, а о сознательном ущербе.

Основная проблема Москвы – абсолютная бесконтрольность исполнительной власти. Мосгордума, которая принимает бюджеты, и которая де-юре должна контролировать столичное правительство, оккупированная единороссами, не делает ничего. У муниципальных депутатов минимальные полномочия и Собянин может позволить себе просто отмахиваться от них. Итог – разбазаривание бюджетных средств и пренебрежение интересами горожан.

Руководитель избирательного штаба Сергея Собянина Константин Ремчуков, рассказывая недавно в СМИ о работоспособности своего «патрона», назвал его не «трудоголиком, а результатоголиком». Это в том смысле, видимо, что все, что мэр делает – повсюду есть результат.

Что ж, уважаемые москвичи, 56-е место в рейтинге из 56-ти возможных – это в какой-то мере тоже результат. Пожалуй, к нему и комментариев никаких не надо.

9 сентября в столице будут переизбирать Собянина на новый срок. Данное мероприятие кто-то, словно в насмешку, назвал выборами. И если переизбрание пройдет без нюансов, ближайшие пять лет Москве ее 56-е место гарантировано. Со всеми вытекающими…