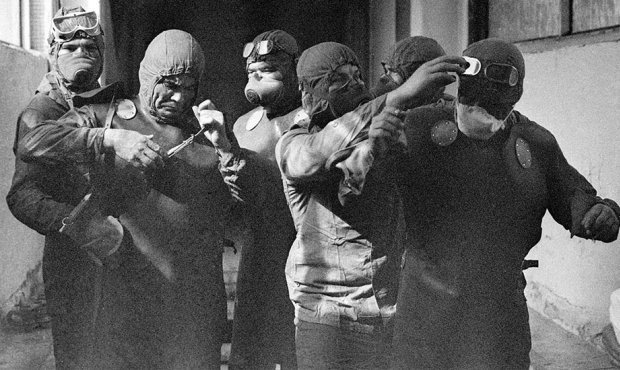

Чтобы помнили

Ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии и члены их семей требуют особого внимания и заботы государства и общества

Сегодня крупнейшей техногенной катастрофе XX века 30 лет. Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Радиоактивному загрязнению подверглись более 140 000 кв. км. территорий РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, на которых в то время проживали 6 миллионов 945 тысяч человек. Из 30-километровой зоны было эвакуировано 115 000 человек. Количество людей, умерших от последствий аварии, насчитывает, по данным Greenpeace, несколько десятков тысяч человек.

В ликвидации аварии принимали участие более 600 тысяч человек со всего Советского Союза - Правительственные комиссии, научные коллективы, метростроевцы, строители, сотрудники силовых структур, солдаты срочной службы были направлены на место трагедии. Был открыт благотворительный счет, на который жители страны перечислили огромную по тем временам сумму в 520 миллионов рублей.

Одним из уроков аварии на ЧАЭС стало коренное изменение отношения к человеческой жизни. Особенно к жизни тех, кто принимал участие в ликвидации аварии, к их потомкам и членам семей. Произошел перелом в сознании миллионов - дежурная фраза «чужой беды не бывает» наполнилась личным смыслом, сопереживанием. И сегодня Чернобыль – наша общая беда, и общая память. Авария стала для России тем вечным вызовом, о котором надо не только помнить, но в котором надо жить. И достойно решать любые вопросы.

Обществом и государством для «чернобыльцев» сделано много. Хотя, конечно, не все. Да и тридцать лет внесли свои неизбежные коррективы, требующие сегодня четких и определенных действий. Ведь некоторые проблемы, связанные с воздействием радиации на ликвидаторов аварии, «перешли по наследству» к их детям. За прошедшие годы у «чернобыльцев» выросло целое поколение детей и внуков, меры социальной защиты и поддержки в отношении которых не урегулированы.

Например, у ликвидаторов аварии есть льгота на получение бесплатного высшего образования за счёт бюджета, но она, как правило, не востребована сегодня и, тем более, никогда не будет востребована в будущем. Причина проста: средний возраст ликвидаторов - 70 лет, среди них много специалистов с высшим образованием, уже известных учёных, академиков, которые сами преподают в ведущих университетах страны. А «делегирование» такой льготы детям ликвидаторов было бы крайне уместно в повышении уровня доступности высшего образования.

Для решения этой и других проблем участники ликвидации аварии на ЧАЭС, проживающие в Москве, создали в 2006 году городскую общественную организацию «Дети Чернобыля». «Направлений работы у нашей организации много, - говорит председатель организации Евгений Мисюра. – Это и законодательные инициативы, и социальная адаптация, просветительская, воспитательная и патриотическая работа». Последний блок очень важен, считает он. «Беспамятство часто приводит к повторению трагедий, - уверен г-н Мисюра. – А привлечение подростков к участию в таких вопросах не только помогает развить интерес к прошлому страны, но и несет, на мой взгляд, огромный положительный воспитательный заряд».

В последнее время активисты организации уделяют особое внимание медицинским проектам. В частности, на базе организации «Дети Чернобыля» создаётся патронажная служба для ликвидаторов аварии на ЧАЭС и их детей.

Дело в том, поясняет Евгений Мисюра, что в настоящее время в каждом районе Москвы находится в среднем двое лежачих больных из числа «чернобыльцев». При чем не всегда причиной заболевания является чистая онкология. И в этом случае патронажной помощи от государства они получить не могут. «В связи с изменением законодательства, на данный момент услуги патронажных сестёр предоставляются только больным онкологическими заболеваниями, при этом по месту проживания больного не должно быть зарегистрировано иных дееспособных лиц, которые могут вести уход за больным», говорит он. Услуги стационара предоставляется этим же больным только на период обострения болезни. А лежачие больные с иными заболеваниями не имеют возможности в получении услуг патронажных сестёр за счёт бюджета города и РФ.

Вот и приходится людям, отдавшим государству свое здоровье, решать проблему самостоятельно. «Семьи инвалидов-чернобыльцев вынуждены нанимать на работу патронажных сестёр из пансионатов ветеранов труда (ПВТ) или через агентства за свой счёт, - рассказывает Евгений. – Эта услуга очень сильно сказывается на общем семейном бюджете, а также на бюджете детей-чернобыльцев, которые сами представляют категорию риска по здоровью».

Кроме того, даже за деньги больные не могут получить из ПВТ штатных патронажных сестёр, которые могли бы быть около них ежедневно в течение всего рабочего дня. Частично решить проблему намерены как раз активисты из «Детей Чернобыля». «Надеемся, что проект у нас получится, - делится планами Евгений. – Мы хотя бы поможем обеспечить качественный уход за лежачими инвалидами-чернобыльцами и снизить финансовую нагрузку на их семьи, что сегодня для многих очень важно». В московской организации надеются, что со временем они добьются и необходимых изменений в законодательстве. «До 1986 года у нас действительно не было подобного опыта в истории, - говорит г-н Мисюра. – И тем более сегодня мы должны максимально помогать людям, которые сделали все, чтобы авария на ЧАЭС не накрыла своей тенью всю страну».

В подготовке материала принимал участие - председатель организации "Дети Чернобыля" Мисюра Евгений